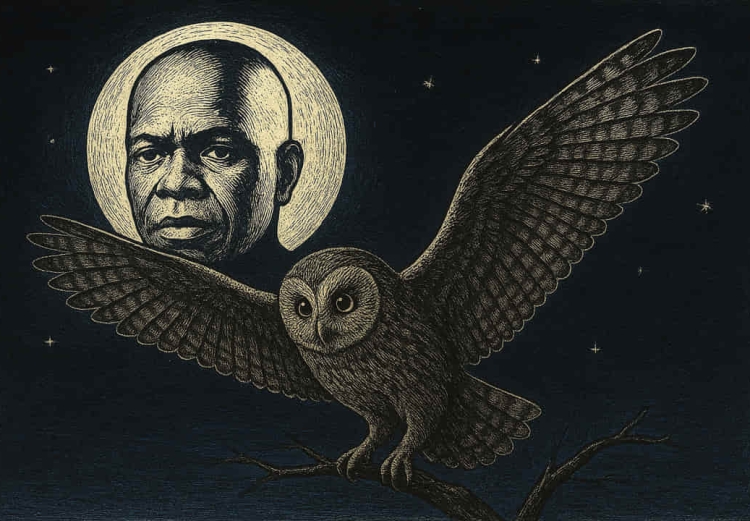

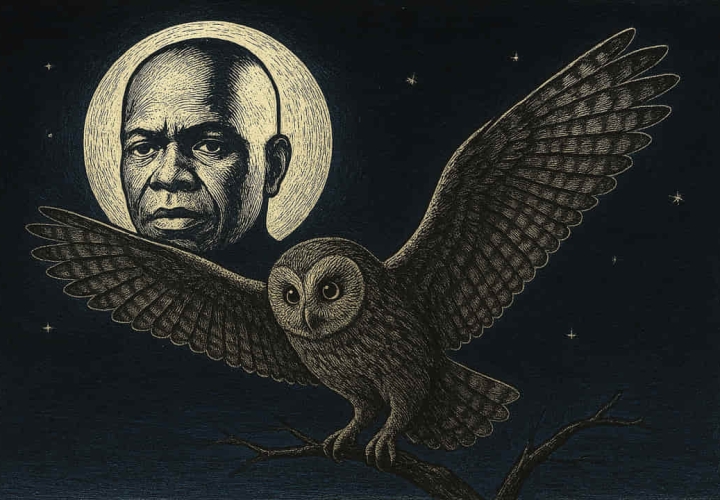

La chouette de Minerve : méditation sur un monde en désenchantement

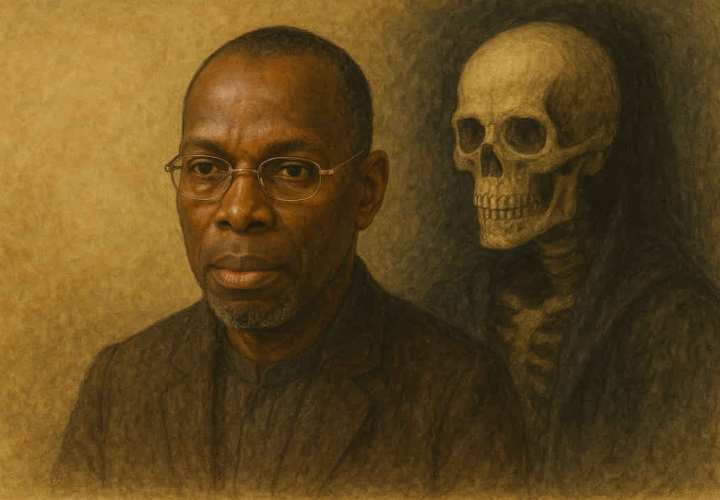

Le texte original de Paul Zahiri :

« Devant la morne grisaille du désenchantement du monde. Qui ne connaît plus rien d'autre que les guerres, les destructions, et les massacres. Quand de surcroît cette négative mondialisation du monde vient nous peindre son gris, sur le gris, de notre désastreuse coexistence mondaine. Une époque de la vie a déjà vieilli, et elle ne se laissera pas rajeunir par du gris sur du gris. Il ne nous restera plus qu'à la penser et à la connaître. C'est toujours au crépuscule, et à la tombée du jour, que la chouette de Minerve prend son envol. »

Transposition poétique

La chouette de Minerve

Devant la grisaille du désenchantement,

Le monde ne connaît plus

Que la guerre, la destruction, le massacre.

À cette ombre s’ajoute encore

La mondialisation négative,

Peignant du gris sur le gris

De notre coexistence épuisée.

Une époque est déjà passée.

Elle ne renaîtra plus

Sous les couleurs ternes de son propre déclin.

Il nous reste à la comprendre,

Il nous reste à la penser.

Car toujours, au crépuscule,

À la tombée du jour,

La chouette de Minerve

Prend son envol.

Exégèse politique et sociale

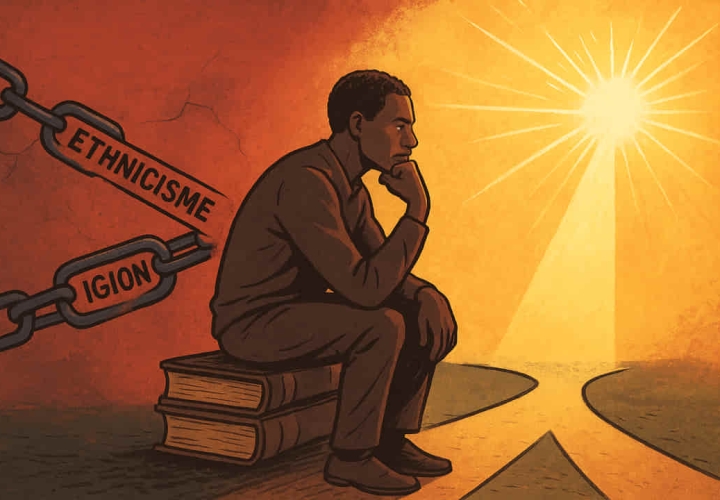

Le texte de Paul Zahiri, au-delà de sa portée philosophique, est aussi une critique implicite du monde contemporain, où les rapports de force, les guerres et la logique de la mondialisation ont profondément défiguré la vie des peuples.

1. La grisaille comme condition sociale et politique

La grisaille n’est pas seulement métaphore existentielle. Elle traduit aussi l’expérience vécue par des millions de personnes prises dans la spirale des conflits armés, de la pauvreté et des inégalités croissantes. Derrière les mots « guerres, destructions et massacres », on retrouve le drame des sociétés brisées par la violence : populations déplacées, économies ruinées, dignité humaine bafouée. Cette grisaille devient un horizon imposé, une normalisation de la souffrance.

2. La mondialisation négative

Paul Zahiri dénonce une mondialisation négative, c’est-à-dire une forme de globalisation qui ne rapproche pas les peuples, mais qui uniformise et accentue les désastres. Elle produit un monde « gris sur gris » où la diversité culturelle, économique et politique se dissout dans un modèle unique, souvent dicté par les puissances dominantes et les logiques marchandes.

Au lieu d’universaliser la paix, la connaissance ou la prospérité, cette mondialisation exporte la précarité, les conflits et une compétition permanente. Les guerres locales deviennent des enjeux globaux, instrumentalisés par des intérêts géostratégiques.

3. Une époque révolue

Lorsqu’il écrit qu’« une époque a déjà vieilli », Zahiri évoque probablement la fin d’un cycle historique marqué par l’illusion d’un progrès continu. Le XXe siècle a porté les espoirs de la modernité, de l’émancipation par la science et les institutions internationales. Mais aujourd’hui, ces promesses se heurtent à un constat amer : les crises écologiques, les guerres interminables, la domination économique de quelques-uns sur la majorité.

L’idée de « rajeunir par du gris sur du gris » illustre l’échec des réformes superficielles qui tentent de repeindre la façade sans s’attaquer aux causes profondes.

4. Le rôle de la pensée critique

Face à ce constat, Zahiri ne sombre pas dans le nihilisme. Il affirme que, lorsque tout semble perdu, il reste la pensée. Penser, c’est dévoiler les mécanismes de domination, comprendre les structures d’injustice, dénoncer les faux discours de progrès. C’est aussi donner aux peuples les outils intellectuels et politiques pour résister.

5. La chouette de Minerve comme vigilance des peuples

La référence à la chouette de Minerve, symbole de la philosophie, prend ici une coloration politique. Si elle s’envole au crépuscule, c’est pour dire que la lucidité vient toujours après coup. Mais cette lucidité est indispensable pour éviter que les mêmes erreurs se répètent. Dans un monde où la violence et l’uniformisation semblent inévitables, la pensée devient un acte de résistance.

Ainsi, la chouette n’est pas seulement l’emblème de la philosophie universitaire : elle devient aussi celui de la conscience critique des peuples, qui ne peuvent se contenter de subir, mais doivent comprendre pour transformer.

Conclusion

Le texte du Professeur Paul Zahiri n’est pas seulement une méditation philosophique sur la fin d’une époque. C’est aussi un diagnostic politique d’un monde livré à la guerre, aux logiques destructrices de la mondialisation et aux illusions perdues du progrès.

En appelant à « penser et connaître », il rappelle que la véritable force des sociétés n’est pas dans l’oubli ou la résignation, mais dans la lucidité collective. La chouette de Minerve, au crépuscule des illusions, nous invite à transformer le désenchantement en conscience critique – condition nécessaire à toute reconstruction sociale et politique.

Comments est propulsé par CComment